Les récifs coralliens, véritables trésors de biodiversité, subissent aujourd’hui une pression sans précédent. Le réchauffement climatique, la pollution ou encore les pratiques de pêche destructrices ont fortement endommagé ces écosystèmes marins essentiels. Face à ce constat alarmant, des initiatives de restauration des récifs coralliens ont vu le jour à travers le monde pour redonner vie aux coraux dégradés.

Mais concrètement, comment fonctionne une opération de restauration corallienne ? Quelles sont les étapes et les techniques utilisées ? Plongeons ensemble dans cet univers fascinant.

Pourquoi restaurer les récifs coralliens ?

Les récifs coralliens couvrent moins de 0,1 % des fonds marins, mais ils abritent près de 25 % de la biodiversité marine mondiale. Ils jouent un rôle fondamental dans la régulation des écosystèmes, la protection des côtes, la pêche artisanale et même le tourisme durable. Pourtant, plus de 50 % d’entre eux sont aujourd’hui menacés ou en déclin.

La restauration des récifs permet donc non seulement de préserver la biodiversité, mais aussi de soutenir les communautés locales qui dépendent de ces écosystèmes. Il s’agit d’une action concrète, mesurable, et essentielle pour l’avenir des océans.

Les principales étapes de la restauration corallienne

1. L’identification des sites dégradés

Avant toute intervention, les scientifiques évaluent l’état de santé des récifs, identifient les zones prioritaires et analysent les causes de leur dégradation. Cela permet de déterminer si la restauration est nécessaire et viable à long terme.

2. Le choix des techniques de restauration

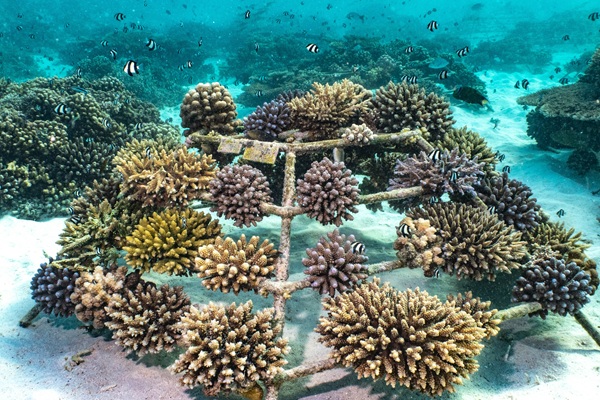

Il existe plusieurs approches : transplantation directe de fragments de coraux, structures artificielles, nurseries sous-marines… Le choix dépend du type de coraux, des conditions locales (température, courants, profondeur) et des objectifs fixés (biodiversité, barrière naturelle…).

3. La culture et la transplantation des coraux

Les coraux sont cultivés dans des nurseries marines, souvent suspendues ou fixées à des structures modulaires. Une fois qu’ils ont atteint une taille suffisante, ils sont transplantés sur le récif endommagé. Cette étape demande rigueur, minutie et suivi régulier.

4. Le suivi scientifique et la résilience écologique

Après la transplantation, les coraux sont surveillés sur plusieurs mois, voire années, afin d’analyser leur croissance, leur résistance et leur intégration à l’écosystème local. C’est un travail de long terme qui demande des compétences scientifiques solides.

Les méthodes utilisées par The Coral Planters

Chez The Coral Planters, nous travaillons main dans la main avec des partenaires locaux comme Reefscapers aux Maldives, ou Bluer Ocean Project à l’île Rodrigues. Nous utilisons des structures modulaires pour la transplantation et misons sur une approche locale et inclusive, impliquant les communautés dans chaque étape du processus.

Nos sites de restauration permettent aussi de sensibiliser les populations locales et les visiteurs, tout en générant des données scientifiques cruciales pour comprendre les récifs de demain. Découvrez nos projets sur la page Nos actions.

Adoptez un corail : un geste simple pour soutenir la restauration

Vous souhaitez agir à votre échelle ? En adoptant un corail, vous contribuez directement au financement de nos opérations de restauration. C’est un geste symbolique fort, qui permet de soutenir les scientifiques sur le terrain, mais aussi de recevoir des nouvelles personnalisées de votre corail.

Chaque adoption aide à faire renaître la vie là où elle avait disparu.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez en savoir plus sur :

La restauration des récifs coralliens n’est pas un miracle. C’est un travail de terrain, précis, méthodique, scientifique. C’est aussi un geste d’espoir. Face au déclin des coraux, chaque initiative compte. Chaque fragment restauré est une graine d’avenir.

👉 Rejoignez-nous, partagez nos actions et adoptez votre corail pour faire la différence.