Sauver les Coraux : Le Guide Essentiel des 10 Règles de Restauration corallienne

Les récifs coralliens, caractérisés par leur haute biodiversité et leurs fonctions écosystémiques cruciales (protection côtière, soutien aux pêcheries), subissent une dégradation accélérée sous l’effet conjugué du changement climatique (blanchissement, acidification), de la pollution et des perturbations anthropiques directes.

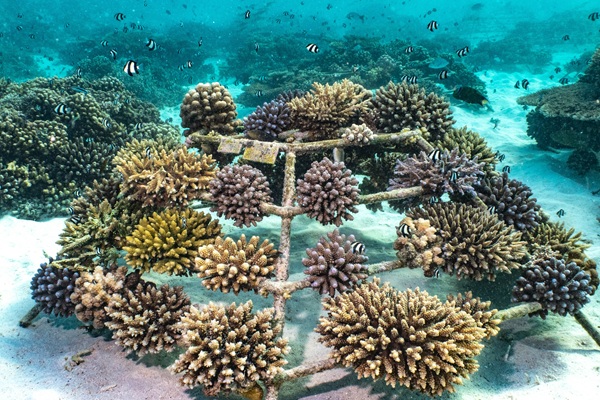

Dans ce contexte, la restauration active des récifs coralliens (ACR) est de plus en plus envisagée comme une intervention écologique pour tenter de rétablir la structure et la fonction de ces écosystèmes dégradés.

Cependant, l’efficacité et la pérennité des projets d’ACR sont variables, soulignant la nécessité d’une approche rigoureuse et basée sur des principes écologiques éprouvés. S’inspirant des enseignements tirés de la restauration des écosystèmes terrestres, notamment en matière de reforestation, cet article propose un cadre de dix principes fondamentaux pour optimiser les stratégies de restauration corallienne.

Ces directives, articulées autour de l’évaluation écologique, de la sélection biologique, des techniques d’intervention, de la gestion adaptative et de l’engagement socio-écologique, visent à fournir un socle scientifique pour améliorer les taux de succès et la durabilité à long terme des efforts de restauration des récifs coralliens à l’échelle globale.

L’adoption de ces principes est essentielle pour transformer la restauration corallienne d’une pratique ponctuelle à une science appliquée robuste et efficace.

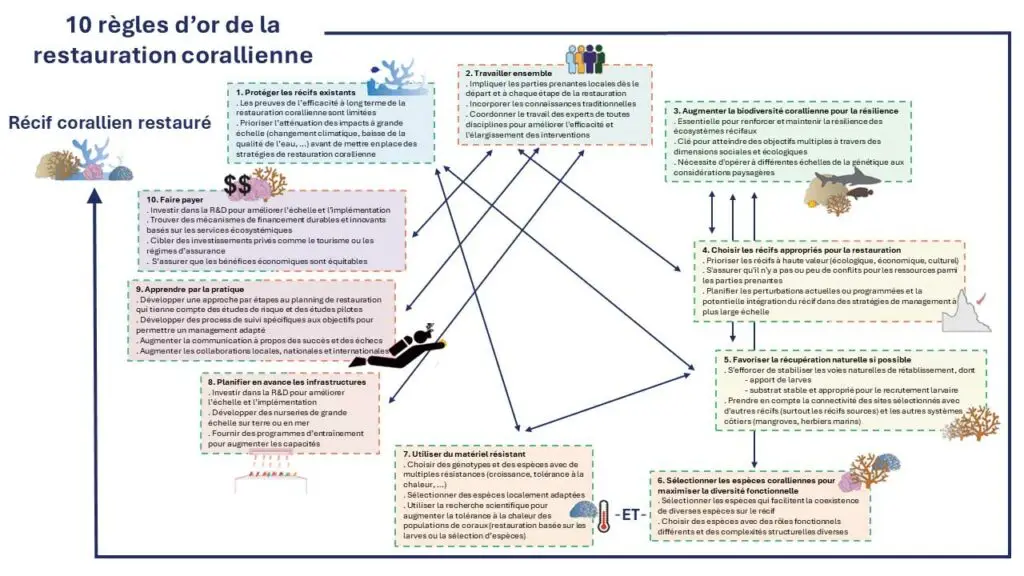

Dix règles d’or, chacune représentant un objectif fonctionnel, pour la restauration des récifs coralliens. L’ordre de ces règles suit la séquence dans laquelle les tâches devraient être considérées lors de la planification et de la mise en œuvre des projets, selon un processus de priorisation itératif. Bien que certaines soient interdépendantes et nécessitent une considération parallèle. La couleur du contour de chaque encadré correspond à des objectifs fonctionnels spécifiques : vert pour les règles à fondement écologique et orange pour les règles socio-économiques. Ces règles sont adaptées des principes de reforestation de DiSacco et al. (2021).

Règle d'Or n°1 : Évaluer l'état de santé du récif : La Clé d'un Diagnostic Précis

Avant toute intervention, une compréhension approfondie de l’état actuel du récif est impérative. Il ne s’agit pas seulement de constater les dégâts, mais d’en identifier les causes profondes : stress thermique, pollution, surpêche, maladies, etc.

Un diagnostic précis permet de cibler les actions de restauration les plus appropriées et d’éviter d’investir des ressources dans des zones où les facteurs de stress persistent. Cette évaluation doit inclure des indicateurs de la diversité des espèces, de la couverture corallienne, de la présence de maladies et de la santé des organismes associés (poissons, algues, etc.).

Des suivis réguliers sont également essentiels pour mesurer l’efficacité des efforts de restauration et adapter les stratégies si nécessaire.

Règle d'Or n°2 : Protéger les récifs existants : La Priorité Absolue

La restauration, aussi efficace soit-elle, ne peut compenser à elle seule la perte continue de récifs sains.

La protection des zones coralliennes existantes doit être la pierre angulaire de toute stratégie de conservation. Cela implique la mise en place et le renforcement de zones marines protégées, la régulation des activités humaines (pêche, tourisme, navigation), la lutte contre la pollution terrestre et marine, et des efforts concertés pour atténuer les effets du changement climatique au niveau local (gestion des eaux usées, réduction du ruissellement agricole, etc.).

Sans un environnement stable et protégé, les efforts de restauration risquent d’être vains.

Règle d'Or n°3 : Sélectionner des espèces résistantes : Miser sur l'Adaptation et la Résilience

Le choix des espèces de coraux à restaurer est crucial pour le succès à long terme.

Privilégier des espèces indigènes, adaptées aux conditions environnementales locales (température, salinité, turbidité) et démontrant une certaine résilience face aux stress futurs (blanchissement, acidification) est essentiel.

Il est également important de considérer la fonctionnalité écologique des espèces choisies et leur rôle dans l’écosystème récifal (constructeurs de récifs, espèces fournissant un habitat, etc.).

Des études de tolérance et de survie dans des conditions variables peuvent guider ces choix.

Règle d'Or n°4 : Utiliser des techniques adaptées : Un Boîte à Outils Diversifiée

Il n’existe pas une seule « meilleure » technique de restauration. Le choix de la méthode dépendra des objectifs du projet, des espèces ciblées, des caractéristiques du site et des ressources disponibles. Les techniques peuvent inclure la transplantation de fragments de coraux cultivés en nurseries (in situ ou ex situ), l’installation de structures artificielles pour faciliter la fixation et la croissance des larves coralliennes, la dispersion de larves issues de la reproduction sexuée, ou encore des approches plus passives visant à créer des conditions favorables au recrutement naturel.

Une approche combinée, utilisant différentes techniques complémentaires, peut souvent être la plus efficace.

Règle d'Or n°5 : Assurer la diversité génétique : Un Rempart contre les Menaces Futures

Maintenir une diversité génétique au sein des populations de coraux restaurées est fondamental pour leur capacité à s’adapter aux changements environnementaux futurs, notamment l’augmentation de la température et l’acidification des océans.

Cela implique de collecter des fragments de coraux provenant de différentes colonies et de différents sites, si possible, afin de maximiser la variabilité génétique.

Les techniques de reproduction sexuée, lorsqu’elles sont maîtrisées, peuvent également contribuer à augmenter la diversité génétique des populations restaurées.

Règle d'Or n°6 : Intégrer la restauration dans un plan de gestion : Une Vision à Long Terme

La restauration corallienne ne doit pas être une action isolée, mais plutôt une composante intégrée d’un plan de gestion global pour la conservation des récifs.

Ce plan doit définir des objectifs clairs, des stratégies de suivi et d’évaluation, des mesures de protection à long terme pour le site restauré et les zones environnantes, ainsi qu’un cadre de gouvernance impliquant les différentes parties prenantes.

Sans cette vision à long terme et une gestion adaptative, les efforts de restauration risquent de ne pas porter leurs fruits durablement.

Règle d'Or n°6 : Intégrer la restauration dans un plan de gestion : Une Vision à Long Terme

La restauration corallienne ne doit pas être une action isolée, mais plutôt une composante intégrée d’un plan de gestion global pour la conservation des récifs.

Ce plan doit définir des objectifs clairs, des stratégies de suivi et d’évaluation, des mesures de protection à long terme pour le site restauré et les zones environnantes, ainsi qu’un cadre de gouvernance impliquant les différentes parties prenantes.

Sans cette vision à long terme et une gestion adaptative, les efforts de restauration risquent de ne pas porter leurs fruits durablement.

Règle d'Or n°7 : Impliquer les communautés locales : Le Pilier de la Durabilité Sociale

Le succès à long terme des projets de restauration corallienne dépend fortement de l’engagement et de la participation active des communautés locales.

Elles sont souvent les premières touchées par la dégradation des récifs et possèdent une connaissance précieuse de l’environnement marin.

Les impliquer dans toutes les étapes du projet, de la planification à la mise en œuvre et au suivi, permet de renforcer leur appropriation, de créer des bénéfices socio-économiques (écotourisme, emplois liés à la restauration), et d’assurer une surveillance et une protection à long terme des sites restaurés.

Règle d'Or n°8 : Former les professionnels : Un Gage de Qualité et d'Expertise

La restauration corallienne est un domaine en constante évolution qui nécessite des compétences techniques spécifiques.

Il est crucial de former adéquatement les professionnels impliqués dans les projets, qu’il s’agisse de scientifiques, de gestionnaires d’aires marines protégées, de techniciens ou de membres des communautés locales.

Des formations régulières sur les techniques de restauration, le suivi écologique, la gestion de projet et la communication sont essentielles pour garantir la qualité des interventions et maximiser les chances de succès.

Règle d'Or n°9 : Montrer les résultats : Communiquer pour Inspirer et Mobiliser

La communication des résultats des projets de restauration est essentielle pour sensibiliser le public à l’importance des récifs coralliens et aux efforts déployés pour leur conservation.

Mettre en évidence les succès, mais aussi les défis et les leçons apprises, permet d’inspirer d’autres initiatives, de mobiliser des soutiens financiers et politiques, et de renforcer la légitimité de la restauration corallienne en tant qu’outil de conservation. Des outils de communication variés (rapports, publications scientifiques, vidéos, réseaux sociaux, écotourisme) peuvent être utilisés pour atteindre différents publics.

Règle d'Or n°10 : Financer la restauration = Un Investissement pour l'Avenir

La restauration des récifs coralliens nécessite des investissements financiers significatifs et continus.

Identifier des sources de financement durables est un défi majeur. Les options peuvent inclure des fonds publics, des subventions d’organisations internationales, des partenariats avec le secteur privé, des mécanismes de financement innovants (obligations bleues, compensation écologique) et des initiatives d’écotourisme responsable.

Assurer la transparence et la bonne gestion des fonds est crucial pour maintenir la confiance des donateurs et garantir l’efficacité des projets à long terme.

Conclusion

En définitive, la restauration des récifs coralliens est une entreprise collective qui transcende les disciplines et les frontières.

Le respect des dix principes fondamentaux soulignés dans cet article requiert une collaboration étroite entre scientifiques, gestionnaires, communautés locales, décideurs politiques et le secteur privé.

L’engagement de chacun est indispensable pour traduire ces directives en actions concrètes et efficaces sur le terrain.

La sauvegarde de ces écosystèmes précieux ne relève pas d’un effort isolé, mais d’une mobilisation globale, où le partage des connaissances, l’investissement soutenu et une vision commune sont les clés d’un avenir plus sain pour nos océans et les récifs coralliens qu’ils abritent.

A lire aussi : https://thecoralplanters.org/educoral